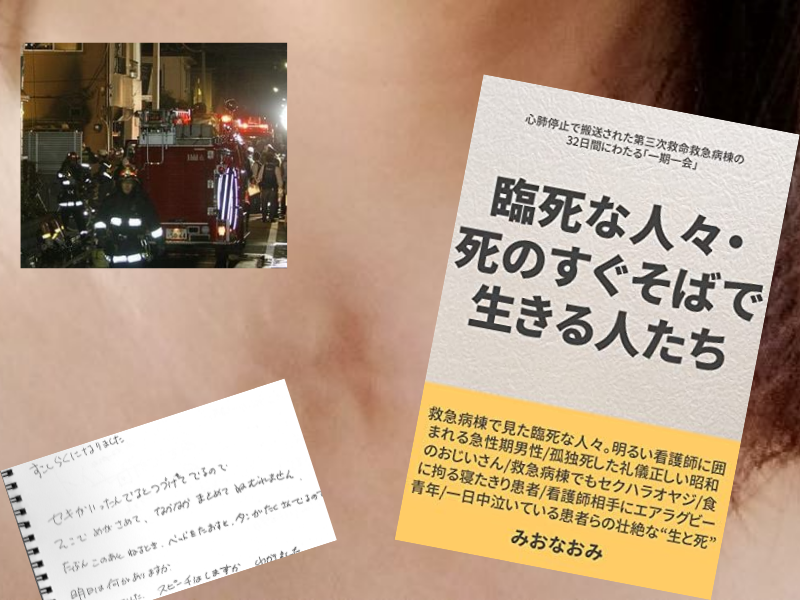

『臨死な人々・死のすぐそばで生きる人たち』(みおなおみ、市井文化社)は、火災による一酸化炭素中毒で心肺停止した際の体験談。搬送された大学病院の第三次救命救急病棟に入院した32日間は、“今日元気だった人が明日にはいない”日々でした。

サブタイトルを含めると、『臨死な人々・死のすぐそばで生きる人たち:心肺停止で搬送された第三次救命救急病棟の32日間にわたる「一期一会」』(みおなおみ、市井文化社)。

大惨事、もとい第三次救命救急病棟とは、「重症および複数の診療領域にわたる重篤な救急患者」に対しておこなう医療。

著者は、火災による一酸化炭素中毒ならびに気道熱傷で心肺停止し同病棟に運ばれ、一命を取り留めます。

自分自身も含め、そこで見た「死のすぐそばで生きる人たち」の壮絶な“生と死”を書き留めた32日間の体験日記です。

8日間の昏睡の後、喉に穴を開けてカニューレを入れた

火災とは、2011年5月26日の話です。

プロローグから、事の発端を引用します。

火が出てしばらくしてから帰宅した夫によると、消防車は10台以上かけつけ消火作業。いわゆる全焼ではなかったが全壊。つまり、焼けていないところもあったが、火の粉混じりの煙や消化作業ですべて台無し。

私と7歳の長男、2歳の次男は一酸化炭素中毒による意識不明の重体で見つけられ、遺体を運ぶ青いシートで運ばれた。

私は心肺停止。息子2人はJCS300の深昏睡で、それぞれ別の病院に救急搬送された。

夫は救急隊員から、「全力は尽くしますが、むずかしいと思ってください」と冷徹に釘を刺される。

テレビでは、たかが東京の一民家の火災が全国ニュースで流された。

理由はたぶん、ネット掲示板の無責任な書き込み。

夫が(放火犯として)怪しいなどと大合唱になったため、マスコミは事件の匂いがすると、共同通信やNHKが2日またぎで報道した。

「夫」というのは、私、草野直樹のことです。

つまり、これは我が家に起こった11年前の火災について、妻が自身の経験を綴ったものです。

マスコミが、どうして「事件の匂いがする」と思ったかは、すでに私が明らかにしています。

我が家の火災について、Web掲示板では書きたい放題のスレッドが複数たちました。

それ自体、「こいつら暇だよなあ」と思いますが、そのうち、私が火の出ている所に飛び込んで消火活動をしなかったのは怪しいという大合唱になりました。

Web掲示板に敏感に反応したニュースは、事件性を疑い、たかが一般人の火災を、NHKや共同通信は日またぎで複数回報道。

私は事故当日、意識不明の重体で救急車に運ばれた妻子のもとに1分でもはやくかけつけたいのに、数日に渡ってマスコミにつけられ、実家の周りには新聞社やテレビ局の車が路駐して、私が家に入ろうとすると、日本テレビと朝日新聞は、「話を聞かせてください」としつこく食い下がっていました。

毎日新聞は、私の長男の死亡記事の予定稿と混同したのか、なんと事故報道の段階で具体的な小学校名をさらしました。

そのため、長男が通っていた小学校の同級生には記者やリポーターが張り付き、ある同級生の自宅まで突き止めてその祖母から私の長男の写真をねだったとか。

小学校では、しばらくの間、保護者同行の集団登下校が行われたそうです。

ネット民は、マスコミをマスゴミなどと唾棄していい気になっていますが、残念ながら日本人には、ゴミ以下の人格の持ち主がいることを指摘せざるを得ません。

まあ、それはともかくとして、妻・みおなおみは8日間の昏睡の後、主治医の判断で喉に穴を開けてカニューレを入れました。

その時点で、口は聞けません。

大惨事、もとい第三次救命救急患者ですから、全く動けません。

隣のベッドは、毎日のように人が代わります。

良くなる人が2割ぐらい、あとは、お察しの理由でベッドは飽きます。

救急病棟は、1日2回(MAX2時間)の面会が家族だけ。

口がきけない頃は、スケッチブックによる口述筆記でした。

長男が、意識不明のまま、いったんは遷延性意識障害の診断を受けたのですが、それを説明するのが辛かったですね。

まあ、妻・みおなおみは、32日、少しずつよくなって、最後は退院するところまでを描いています。

心肺停止というと、脳細胞の受傷が心配されますが、退院後2年間、脳の検査が行われ、脳については後遺症は残りませんでした。

このへんは、私の視点でいろいろ書いています。

人生ってなんだろうと考えさせられる

さて、本書の内容は、当時のスケッチブックに書いたメモ書きに、妻の回想・解説を加えた日記形式で綴られています。

パパの口から火事で入院していると言われた。

この日ずいぶん筆談していろいろなことがわかってきた。(6月2日)

経腸栄養剤のラコールを投与されるも「お味噌汁が飲みたい」(6月4日)

夜ねたかと思うとよんでもいないのに看護師さんが身体をひっくりかえしにくる。その都度はげしくせきこみねられなくなり、ようやくねたかと思うとまたひっくりかえしに、とあまりねた気がしない。(6月5日)

といった自分自身の回復経過とともに、まわりの患者のことも書き記されています。

それによると「こんな病院にいたくない」「口の中の歯が折れている」。看護師が口の中を調べて「私がみたところなんともありません」と言うと、ベッドの柵をバンバン叩いて抗議していた。

身体についているチューブなのか、自分で取ろうとして「これがないと息ができなくなります」と言われ、口から入れようとするとチューブを噛んで拒否しているらしかった。

別の看護師たちは本人に聞こえていないと思っているのか、隣の私のベッドのすぐそばで「家族と連絡はとれないのか」と話していた。することもないので興味本位で聞いていると、その人は奥さんとはすでに別れ、その前の奥さんとの間には子どもがいるがもう成人しているらしい。なかなか連絡がとれず、病院側でも困っていたようだ。

この2日後、6月8日の明け方、いつものように痰を吸引してもらっていたら、突然左のベッドのモニター(?)がけたたましく鳴り出した。

と思ったら、看護師数名が小走りに駆けつけ、私の処置をしていた看護師も後始末もそこそこに行ってしまった。そして何か処置をしているような、モニターの数値を確認しているようなざわついた様子が数分続き、医師が「家族呼んで」という声が聞こえた。言われた看護師はそばにいた同僚に「呼べったって、誰呼べばいいんだよ」とささやいていた。

そして医師の「5時……分(聞き取れず)」と言う声が聞こえて静かになった。たぶん亡くなったのだろう。 ここに本文を入れます♪

淡々と書かれていますが、こういうのが何人もいるのです。

昨日まで、というよりさっきまで普通に話をしていた人が、急に「○時○分」と読み上げられて、チューブと接続していた機械が撤去される。

人命の儚さを嫌でも考えさせられます。

私も覚えているのは、部屋の端のベッドにいた黒縁メガネを掛けた女性のOさん。。

ベッドだけれども、寝ているのは見たことがなく、いつも姿勢を正してすわっていました。

そして、いつもこちらを見ているような気がしたので、妻に「知り合いなのか」と尋ねると、そうではないと答えるのですが、向こうは知り合いのつもりという変わった人でした。

本人が何もいわないので「もう長いんですか」とたずねると「ながいよね」でも本人おぼえていない。

「5月の13日ですよ。私のたんじょう日だからね。おぼえてね」とかんごしがいうと「ムシがいいね」

そういうことばはおぼえているのだ。

「じゃあ今日は?」ときくと「1月…」と月日がわかっていないようす。

じかんをきくと4時なのに「2じはん」。

となりのベッドでは「12じ」。目がわるいというのでとなりの青年を時計の下につれていくと、かのじょは目をほそめて「3じ…」

こうなると、目がわるいのか、あたまがわるいのかにわかに判断つかない。

こんな事書いたら失礼かもしれませんが、『天才バカボン』に、パパの後輩として毎話いろいろな変わった人が出てくるのを思い出しました。

もちろん、みなさん患者で、生死の瀬戸際でがんばっている方々です。

この女性も、複数の男性が見舞いに来ていましたから、たぶん夫や兄弟だと思います。

異性と恋をして、幸せな結婚生活もあったということです。

私が言いたいのは、人間、誰でもいつどこで、救急病棟の患者になるかわからないということです。

ドラマや映画のように、近い人に囲まれて、だんだん息が細くなってガクッと事切れる、なんて終わり方とは限らないということです。

Web掲示板を見ると、今も障碍者や高齢者をコバカにし、その方々の生命の尊厳を認めようとしない手合がいます。

でも、その手合は、自分はいつまでも健康で体力が余りある若さを保ち、格好良く人生が終われるとでも妄想しているのでしょうか。

傍目にはおもしろ困った、でも本人は、場合によってはそこで最期を迎えるかもしれないのに、日々をがんばって生きている。

人生ってなんたろう、と考えさせられます。

『臨死な人々・死のすぐそばで生きる人たち』(みおなおみ、市井文化社)は、AmazonKindleUnlimitedの読み放題リストに入っています。

つまりUnlimitedに加入していれば、無料で読めます。

以上、『臨死な人々・死のすぐそばで生きる人たち』(みおなおみ、市井文化社)は、火災による一酸化炭素中毒で心肺停止した際の体験談、でした。

臨死な人々・死のすぐそばで生きる人たち: 心肺停止で搬送された第三次救命救急病棟の32日間にわたる「一期一会」 (市井アーカイブノベルズ) – みおなおみ

コメント